2006年06月30日

外部フィルター導入

スポンジを使ったろ過装置を作っている。

で、そのスポンジ付きのロカ装置をUPするため

ちまたで流行しているスポンジを1cm角に切ったやつを

作ってみた。

んで、一晩たって食べ残しの餌に膜のようなものが張っているのが見えた。

ん??

水カビである。

水カビって、、水は出来ているはず。もうメダカとか飼っていたのだから。

じゃあ、なんでバクテリアがいなくなったの???

理由は1つ、スポンジを入れたから。

え?どうして??

あ!

このスポンジ、、抗菌スポンジだった。

がびーん。

抗菌スポンジの抗菌物質がバクテリアを全滅させたのである。

水槽のバクテリアがぁ!!

ということで水作りからまたやり直しである。

あーあ、、、

恐るべし!日本の抗菌スポンジ!

ちなみに、抗菌剤の入っていないスポンジを探さないといけない。

いわゆる洗車スポンジである。

外部フィルターにも使う予定だったので写真だけ撮ってあった。

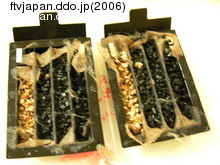

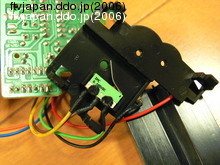

2213にセットする

2213にセットする

リング濾材、石、抗菌スポンジ

リング濾材、石、抗菌スポンジ

2231の方は全部抗菌スポンジ

2231の方は全部抗菌スポンジ

2231と2213

2231と2213

やべー、バクテリアが全部の水槽で死滅するところだった。

抗菌スポンジは全部運転する前に取り出した。ふぅぅー!

ダイソーで買った洗車スポンジ

ダイソーで買った洗車スポンジ

微妙に種類が違う

微妙に種類が違う

洗車スポンジを3枚に下ろす

洗車スポンジを3枚に下ろす

カッターで切り剥がす

カッターで切り剥がす

切っていく、かまぼこ状に、そしてポテト状に

切っていく、かまぼこ状に、そしてポテト状に

抗菌スポンジを取り出す

抗菌スポンジを取り出す

洗車スポンジを代わりに入れる

洗車スポンジを代わりに入れる

こんな感じ

こんな感じ

蓋をセットしました

蓋をセットしました

2231のエコの方はスポンジだけにした

2231のエコの方はスポンジだけにした

2231にセットする

2231にセットする

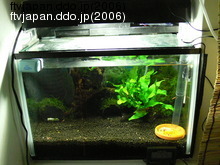

手前がキューバパール

手前がキューバパール

中間にグロッソ、奥にテレネス、ウイローモス、カボンバ

中間にグロッソ、奥にテレネス、ウイローモス、カボンバ

リビング水槽全景

リビング水槽全景

40cm全景

40cm全景

2213を置いてます

2213を置いてます

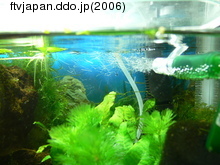

キューバパール

キューバパール

手前にキューバパール、テレネス、グロッソが見える

手前にキューバパール、テレネス、グロッソが見える

画面の白い線はミズミミズではなく細かい泡!

画面の白い線はミズミミズではなく細かい泡!

2213の排出口にPF200のディフューザー

2213の排出口にPF200のディフューザー

出来てきたー

出来てきたー

エコ2231はどこに使おうか、、

エコ2231はどこに使おうか、、

市ヶ谷フィッシングセンターに会社帰りにより

本当はピグミーチェーンサジタリアが欲しかったのだが無かったので

グロッソとキューバパールを買って帰った。

それを植えた。がんばって育ってね!Co2は添加できないけどね。

これでしばらく放っておけそうである。

あとは40cm水槽のエーハイム2213の吸水口が長いままなので、

短く切ろう、この土日に。

これで40cm水槽が安定したら、やっと次の固体が買える。

イーロカPF200のディフューザーをセットすると

すごく細かい泡が出た。いぶきエアストーンがいらない、超えてるね。

いぶきエアーストーンより細かい泡がでるなんて

すごいことです。よく海水の水槽で細かい泡が舞っているでしょう?あんな感じ。

外部フィルター止まったときのために底面フィルターでエアレーションは少しやってる。

ちなみに2213、2231合わせて6250円でヤフオク。

2213新品買うより安かった。

2006年06月29日

役満連発!

朝の通勤にはゲームだ。以前は大貧民だったが最近はマージャン。

実際、賭けマージャンはやらない。どっちかというと時々脱衣マージャンはやる(笑)

3倍役満

3倍役満

4倍役満

4倍役満

珍しいので思わず、そのまま会社まで行く。

会社のデジカメで写真を取る。

が、ここ2週間であった。

やればやるほど、「積み込み技」とか「交換券」とか増えるので、これからはもっと

簡単にできるだろう。

ふーん、5倍役満ってあるのかな??

通勤、通学には「モバイルマージャン」(無料)ですよ!

2006年06月28日

超小型アンプ内蔵マイクをケースに入れる

超小型アンプ内蔵マイクを作成したがケースを作ってなかった。

そこで、ケースを作ることにした。

ケースはなんと懐中電灯である。

見た目、マイクっぽいから。

100円である。安い!ということで、実はこの懐中電灯、単3を入れるタイプなので

電池ケースが狭い。ガリガリ中を削ったりしている。スイッチも無いので

今度、スイッチをつけてもっと大きいものにしようかな?と思っている。

まあ高いコンデンサマイクより感度いいし、すばらしいマイクだ。

ケースはまた、単2でも入れる懐中電灯を買って来よう。

2006年06月27日

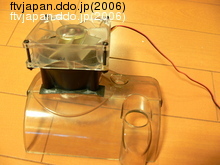

冷却ファン改造ファイナルバージョン

スポットファンの改造から1日、あんまり冷えないなー。

これはもっと効率よく冷却する必要があるんじゃない?

しかも静音で、ということでガサゴソ部屋を探して見つけたぞー。

これだ!PC用のファンのダウンコンバーター(?)だ。

80mm −> 60mmに変換するもの。

これを蓋につけよう!

外掛けフィルターの蓋となぜかファンコンバーター

外掛けフィルターの蓋となぜかファンコンバーター

穴を開けます60mmのホールソーがいい

穴を開けます60mmのホールソーがいい

実際は63mmのホールソーしかなかったのですが、60mmの方がいいでしょう。

もはやPCにしか見えません

もはやPCにしか見えません

稼動中

稼動中

水冷PCみたい

水冷PCみたい

部品全貌

部品全貌

12Vファンに5.8Vかけて動かしてます

12Vファンに5.8Vかけて動かしてます

風の流れ

風の流れ

外掛けフィルターの上部から風を送り込んで、そのまま水槽の水面に届きます。

効率がいい冷却方法です。

逆サーモも今週中に届くので、下げすぎに注意しながら冷やしましょう。

冷えないときは電圧を上げていきましょう。

ということで、我が家の水槽は水冷PCみたいになってきました(笑)

そのうち、水温計とかPHとかデジタルで表示されるようになるかな?

2006年06月26日

親子で外掛けフィルター改造

さて、GEX らくらく簡単フィルターSの改造です。

らくらく簡単フィルターMの改造と同じようにするんですが、スペースが狭いので少しか濾材が入りません。

せっかくなので、子供にも手伝ってもらいました。

お手伝い大好き!っていいなー。

スポンジを切るでしゅ!

スポンジを切るでしゅ!

仕切り板は2枚こんな風に

仕切り板は2枚こんな風に

濾材をいれるでちゅ!濾材ってなんでしゅか?

濾材をいれるでちゅ!濾材ってなんでしゅか?

メッシュ板、下の切り欠きは重要

メッシュ板、下の切り欠きは重要

ピンクは荒めスポンジ、青は細かい目のスポンジ

ピンクは荒めスポンジ、青は細かい目のスポンジ

全部で100円も材料費はかかってないでしょう。

これで完璧です。めだか池で活躍中です。

OT−30とかOT−45とかテトラ ワンタッチフィルターとか、同じように改造できると思います。

相変わらず心配なのは「抗菌」スポンジなので、ちゃんとバクテリアが繁殖するか?ですが、、、

まあ永遠に雑菌が繁殖しないわけ無いと思うのでうまくいくでしょう。

金魚の産卵シーン

じーっと90cm上部フィルターの画像を撮っていたら

なにやら水面が騒がしい。

よーく観察すると、、、なんと金魚が産卵しているではないか!

おお、金魚を飼った事は小さい頃からあるけど一般家庭で金魚の産卵シーンが見られたのは

これが始めて、さすが金魚のふるさと、江戸川区である。

ホテイアオイに産卵する金魚

ホテイアオイに産卵する金魚

ホテイアオイに産卵する金魚

ホテイアオイに産卵する金魚

動画もどうぞ、上の画像をクリックすると動画になります。

あとでホテイアオイを見たら根に卵がついてました。

食われたのが数は少なかったですが、、、

産卵床つくってあげるかな?アナカリスとか買ってくるしかないのかな??

ホテイアオイめだか池に移さないと稚魚食われちゃうぞと。

金魚池に90cm上部フィルターセット

プラ船ジャンボ400は150x90x50cmの水槽だと思えば

90cmの上部フィルターを乗っければいいんじゃね?

と思ってジャンクをヤフオクで2500円で購入。

揚水モータが水面に届かないのでイーロカPF380をパワーヘッド代わりに使用した。

ついでに、ドライ&ウエット方式を取り入れ間欠排水とした。

原理はどっかで探して(笑)。

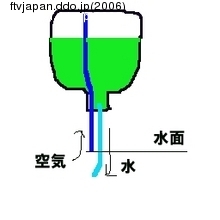

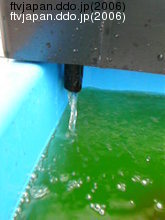

文字で説明すると、、、排水口にキャップをするとしばらくは排水が少ない、ちょろちょろである。

水がある程度まで上がると排水口の水がサイフォンの原理で一気に抜ける、そして

空気を吸い込むと、そこで排水がストップするのである。

面白いね。これで、濾材に水が触れたり空気に触れたりして効率的になるのだそうだ。

ふーん、ちょうど潮の満ち欠けと同じ感じですね。まあ周期は30−60秒と短いけど、

ししおどしみたいなもんかな?

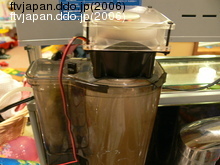

90cm用上部フィルター

90cm用上部フィルター

プレフィルターも併用

プレフィルターも併用

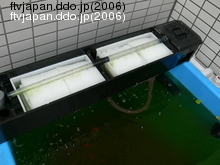

間欠排水

間欠排水

間欠排水

間欠排水

この部品だけで間欠排水する

この部品だけで間欠排水する

動画でちょっとだけどうぞ

排水口にホースを積める、手前の排水口はフェイルセーフ用

排水口にホースを積める、手前の排水口はフェイルセーフ用

モータのあるべき場所は餌入れに

モータのあるべき場所は餌入れに

ただ、、、揚水の量が少ない。

PF380は5リッター/分である。

付属の揚水ポンプは10−15リッター/分。

これと併用して

超外部フィルターもある。

同じポンプを使っているのでなんとか、2つ合わせて10リッター/分なのだが、

やっぱり細さを感じる。

揚水ポンプを改造して、ペラの位置を下げてやろうかな。あと5−10cm下げないといけない。

うーん面倒だけど、挑戦してみるかな?

お金はかけずに手間かけよう!

トヨダ工業はアフターサービスが悪い

欠陥マンションとまではいかないが、

半年点検の不具合がまだ放置されているまま。

天井の不具合が未だに治ってない。

天井の修理

天井の修理

穴の空いている天井

穴の空いている天井

半年もこのままだ

半年もこのままだ

こっちの部屋も

こっちの部屋も

子供部屋の天井も

子供部屋の天井も

この間、1年点検でここやりましたー。

という表が貼られていたが、半年点検終わってないぞー!うちは。

そのうち突っ込みを入れてやろう。

半年点検で検査します、と言ったままもう半年以上放置なんですけどーって。

なんでバリバリ突っ込み入れないかというと、、、部屋が汚いので呼べないらしい>奥さん談

スポットファンの改造、その1

スポットファンがうるさい!

そこで電圧を下げてみた。

もともとは12Vなのだが、、余っていた携帯の充電器を使って5.8Vにした。

半分以下になる。

スポットファン改造

スポットファン改造

静かなファン

静かなファン

静かにはなったのだが、風量が足りない気がする。

さらなる改造へと進むだろう(笑)

水槽用ライトの改造

改造しまくりデー

14Wの電球型蛍光灯を使っているが、イマイチ暗いように感じる。

そこで、反射テープを貼ってみた。

14W電球型蛍光灯

14W電球型蛍光灯

アルミテープ

アルミテープ

反射するかな?

反射するかな?

反射いい感じ

反射いい感じ

明るくなりました。

明るくなりました。

21Wタイプの電球型蛍光灯

21Wタイプの電球型蛍光灯

もっと光を!

もっと光を!

明るい!!

明るい!!

ということで、結局100Wタイプの電球型蛍光灯にしたわけだが、これで完成だ。

明るさがぜんぜん違う。

心配なのは発熱による変形とかなんだけど、21W程度じゃ平気かな?

これで水草さん育ってくださいなー。

あとは緑コケが心配だ。

今週が勝負どころ。

らくらく簡単フィルターの改造

濾過とはなんぞや?です。

もともとの活性炭の濾過はアンモニアの吸着のみで2ヵ月ごとに取替え、とか意味解らん。

で、物理濾過+生物濾過をやってみました。

どうなるかな???

プラ板とスポンジ

プラ板とスポンジ

こんな形に切る

こんな形に切る

らくらく簡単フィルターにセット

らくらく簡単フィルターにセット

もう1つはネットを切る

もう1つはネットを切る

こういう風になります

こういう風になります

ウールマットにスポンジをセット

ウールマットにスポンジをセット

これで、濾過が完璧です。

スポンジが「抗菌タイプ」なのでバクテリアの繁殖が遅くなるかもしれませんが

まあなんとかなるでしょうね。

あとはしばらくまつばかり、あとで水質検査してみて安定していることを確かめよう!

失効免許更新に行きました

気がつくと、船の免許が失効してました。

せっかく船の船検の切れていたのを登録したので、やっと免許がきたら

釣りにいけます。

今週中に免許が来るので、早ければ今週中に釣りに行きたいところです。

家族か、会社の友人か、、

で、2級+特殊になったわけですが

20トン以下、5海里まで乗れます。

暇があったら1級になりたいなー。

20トン以下は変わりませんが、外洋に出られるし、実技免除で学科も5科目免除。

2科目だけで14問のテストに合格するだけでOKらしい。

へーへーへー。

まあ、今度の機会に。

そうそう、特殊というのは「水上オートバイ専用」の免許らしいです。

なので、水上オートバイにもバスボートにも乗れます。わーいわーい。

まあ当たり前ですね。

だんだん夏の男って感じしてきました!

2006年06月23日

元祖ビーシュリンプがやってきた

CRSは高くて買えないが、こっちは安く買えた。

1匹100円。でも!グレードは高い!

某ホームセンターで1匹7800円で売られていたのと同じくらいのグレード

すばらしい!

白黒BEE

白黒BEE

元祖ビーシュリンプ

元祖ビーシュリンプ

白黒ビーシュリンプ

白黒ビーシュリンプ

ヘテロ混じり?

ヘテロ混じり?

茶ビーシュリンプ

茶ビーシュリンプ

赤白、白黒ビーシュリンプ

赤白、白黒ビーシュリンプ

テネルスの中でツマツマ

テネルスの中でツマツマ

白黒、赤白、いっぱーい

白黒、赤白、いっぱーい

これで、さらに良い子が産まれるかな?

いい遺伝子を掛け合わせて、いいCRSが生まれるといいのになー。

赤白は現在抱卵固体が3匹、で1匹はすでに予定日付近で稚エビを放出しているはず。

ぜんぜん見えないけどね。

どっかにいるんだよね??(そう思いたい)

アマゾンフロッグピット

濾過とはなんぞや?

である、だんだん理論が解ってきたぞ。

アンモニアー>亜硝酸ー>硝酸塩

と分解される。

が、硝酸塩は水中に残る。これは水草の栄養になったりする。

ということで、繁殖力の大きいアマゾンフロッグピットを買った。

ヤフオクで500円。20株。送料込みで1000円。

1個50円!安い!

アマゾンフロッグピット

アマゾンフロッグピット

アマゾンフロッグピット

アマゾンフロッグピット

めだか池にも

めだか池にも

金魚池にどさっと

金魚池にどさっと

CRS水槽にも

CRS水槽にも

CRS予定水槽を下から見た

CRS予定水槽を下から見た

届いたときは自慢の長い根っこが全部切れていた、再生するのかな?と

いろんな水槽に入れてみたのだが、、、

今朝みたらすでに2cmくらい新しい根が伸びていた。

恐るべしアマゾンフロッグピット。

さて、爆殖したらこれも売ろう!500円くらいで(笑)

レッドラムズホーンも屋外で越冬したのがうじゃうじゃいる(笑)

これも売れるかな?(w

スライドストッパーをつける

マンションなのだが、風がよく通る。

すると、風圧でドアがバタンと、しまってしまう。

特にロックする方法もないようなので、スライドストッパーをつけてみた。

もともと風呂場のドアにはあったが、他の2部屋にはなかったので

買ってきた。1個2000円ちょっと。

つーか、まず、「スライドストッパー」という商品名がわからない。

ドアクローザーのあたりにあるかな?とか思って探したりして

結局、ちょっと大きめのホームセンターに行った。

JOYFULHONDAの巨大なやつが八千代だか千葉のどっかだったっけ。

電動ドライバとスライドストッパー

電動ドライバとスライドストッパー

失敗穴が空いているのは見逃して

失敗穴が空いているのは見逃して

子供部屋で

子供部屋で

失敗穴あり、ねじ切れているし、、

失敗穴あり、ねじ切れているし、、

穴の位置を決めるのが難しいが、2箇所つけてわかった。

1、まず、ドア枠側を決める、なるべくドアの蝶番の位置に近いほうがいい。

2、そこに決めたら、ドアを開け、スライドストッパーを目一杯伸ばした状態でネジトメする。

それでOK。と自分用のメモにしておこう。

ところで、画像にクレジットを自動でつけることにした。

画像は別の場所にあり、そこからコピーして、大きい画像とサムネイルを作っている。

なので、クレジットのないデジカメ写真データもあるので、なんかのときに役に立つ。

ちなみに白と黒さえ入れとけばどっちかは見えるだろうという適当な処理。

自動でやらせるのですげー楽。

昨日の蒸発水自動補給装置の画像を追加した。

ネタ用のデータが溜まってしょうがない、ということで本日はあと少しエントリーを書いてやる(笑)

じゃないとまた土日でネタ画像が溜まってしまうから、、、

2006年06月22日

蒸発する水の自動水足し装置

夏になるとFANで冷却する。

すると、水槽の水は気化熱で冷える。

つまり、、水が蒸発し、水を足してやらないといけない。

そこで、それを自動的に蒸発した水を足す装置を考えた。

CRS水槽

CRS水槽

自動水足し装置

自動水足し装置

エアホース2本だけ

エアホース2本だけ

接着剤とシリコンシール

接着剤とシリコンシール

蒸発する水足し装置

蒸発する水足し装置

ただいま、実験中です。

で、いま失敗中です(笑)

実は、朝セットしたら夕方には4/5水が減っていて、ん??

とよく見たら、空気が漏れて、水がぽたぽた出て行ったみたい。

2リッターあれば1週間くらい足し水しなくていい計算なので

空気漏れを完全に直して再実験します。

大気圧万歳、結構簡単につくれるでしょ?

これで夏のお出かけにも安心。

動作原理は簡単で、水が減ると、水面よりホースが離れて空気がペットボトルの中に

侵入して水が出る。

水が出て、空気用のホースに水が入ると水がぴたっと止まる。

すばらしい!というものです。

さて、何日持つでしょうか?

足し水の手間から開放されるといいんだけど、、

ちなみに、針金ハンガーで口のところからぐるっとまいているので

フェールセーフです。底の部分だけにヒモまいてもいいんだけど

そうすると、ぬけた時に悲惨なので抜けないように口のところから針金回してます。

しかし!底に針金があるので自立しません。

全部ヒモで作ったほうがいいと思います。>これから作ろうと思っている方。

2006年06月21日

ペーハーを上げる

ソイルを使うとずいぶん酸性に傾く。

うーん、もうソイルは使わないほうがいいよ。

ということで無理矢理アルカリにするためにペーハーを上げる珊瑚砂を使用してみる

珊瑚砂、サンゴ砂、ウールマット

珊瑚砂、サンゴ砂、ウールマット

珊瑚砂とネット

珊瑚砂とネット

珊瑚砂をネットに入れる

珊瑚砂をネットに入れる

上部濾過に置く

上部濾過に置く

テルネス、カボンバ追加

テルネス、カボンバ追加

これで、少しは改善されるかな?

1週間後を楽しみに。

ちなみに現在、PHは6.0−5.8とかずいぶん酸性だ。

いや、弱酸性だからいいじゃないか?と思うが、強すぎると思うのだ。

セラミックの砂の時はこんなことなくPHも6.6−7.0で安定してた。

ソイルは交換するひつようもあるし、良くないんじゃないかな?

わざと難しくしていると思う。

2006年06月20日

超外部プレフィルター完成

試行錯誤を続けていた外部フィルター。ついに完成です。

自作の外部フィルターつーか、DIY外部フィルターつーか、自作のプレフィルターです。(SEO対策)

水専用タンクと小物

水専用タンクと小物

ホース接続部品

ホース接続部品

爪を切る

爪を切る

25mmのホールソー

25mmのホールソー

吸水口に穴を開ける

吸水口に穴を開ける

排水口に穴を開ける

排水口に穴を開ける

エポキシでしっかりつける

エポキシでしっかりつける

プレフィルターなので水中ポンプはPF380

プレフィルターなので水中ポンプはPF380

排水口の加工

排水口の加工

穴を空けてボコボコにする

穴を空けてボコボコにする

13mmのホースで統一

13mmのホースで統一

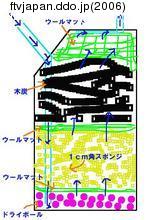

木炭、198円、マット178円

木炭、198円、マット178円

全体図

全体図

ということで、いささかポンプが小さい、つまり容量不足を感じる。

PF380は5リッター/分である。実質はもっと少ないか。

もっと倍以上のポンプがあるといいな。

そのうち代わるかもね!

水中フィルターで排出された水は、フィルターの一番底までいき、そこで金魚ボールを通る。

つーか、ドライボールならわかるが、、まあいいか。

そこからウールマットを通ってスポンジエリアへ、そして

ウールマットを通って活性炭エリアへ、

そしてウールマットをたくさん敷き詰めたところを通って、排出である。

効果はあるかな?生物濾過が効き出すのはどのくらいかかるだろうか?

炭も3−4kgも入っているので、かなり効きそうである。

濾材は全部で18リッターくらい入っている。業務用の濾過機以上の濾過能力があるといいな。

大型ポンプにしないとちょっと水量が足りないかな?まあいいや。

パイプの配管がまだ長いのでどんどん短くしていこうと思う。

じつは90cm水槽用の上部濾過機を購入した。中古のジャンクだけど。

これを使って上部濾過もしてみるつもり。

たぶんウールマットオンリーで。

これできれいにならなかったらしらん!!

2006年06月19日

子供の頃にあこがれた食べ物

ルーフバルコニーにウッドデッキを作るので買った板。

セランガンバツーという板。

15x90x910が特価で180円。これを150本。

たぶん200kgくらいをワゴンのカーゴに積む。

レベライザーの威力発揮で、リアが重さで沈むことはない。

でも挙動が重い。3人乗っているのと同じだからかな?

セランガンバツーを150本

セランガンバツーを150本

ピンクのそうめん

ピンクのそうめん

夕食はそうめんのなかにピンクとか緑とか1本入っていたりするが

これはピンクだけ!子供の頃に「ああ、ピンクだけいっぱい食べたい!」と思った夢を

かなえてくれます(笑)

ついでに夕食はこれだけ、たまごとかきゅうりとかトマトとか炊き込みご飯とかない、、、手抜きだ。

だから日記もこれで終わりの手抜き。

2006年06月16日

ビッグボーイの濾材リサイクル

エビ投入から、ちょっとづつ☆になってしまう。

最初は大人がPHショックとかかなぁ?と思っていたのだが

生後1ヶ月くらいの子エビが昨日初めて☆になった。

この水で生まれ育ったエビが☆になるってことはなんか水質がおかしいのだろう。

ということでPHを計ると6.0くらい。

うーん、7を目指そう。と思ったが、手元になにもないので、とりあえず交換用の濾材を投入してみた。

古い濾材に中身ってどうせ活性炭くらいだろ?と思っていたのだが、分解すると

砂(?)も入っている。じゃあこれって入れ物だけ使えないか?ってことで

自作開始。

ビッグボーイの濾材1年経過

ビッグボーイの濾材1年経過

中身は砂と活性炭

中身は砂と活性炭

全部取り出し

全部取り出し

ゼオライトを入れる

ゼオライトを入れる

ゼオライトをつめた様子

ゼオライトをつめた様子

半々詰めてみた

半々詰めてみた

稚エビわかるかな?

稚エビわかるかな?

高速CRS(w)

高速CRS(w)

親と子

親と子

左が親で右に生後1日の稚エビ

左が親で右に生後1日の稚エビ

順調ッス

順調ッス

デジカメのテスト

デジカメのテスト

CRS

CRS

コケ掃除してから撮影

コケ掃除してから撮影

後ろを移動中のCRS1

後ろを移動中のCRS1

後ろを移動中のCRS2

後ろを移動中のCRS2

後ろを移動中のCRS3

後ろを移動中のCRS3

マニュアルフォーカスの練習

マニュアルフォーカスの練習

ラムズホーンも1匹投入

ラムズホーンも1匹投入

餌皿で食事中

餌皿で食事中

稚エビは生後1日くらい。

小エビは日記を見ると5月19日に産まれているから生後1ヶ月くらい。

抱卵の舞から約1ヶ月で稚エビになるのか、、、

って今朝も舞ってたよ。

ちなみに稚エビは一気に生まれないんだね。

ポロポロ生まれていくようです。

数日かけてママのおなかから脱出するらしい。

今朝は4匹まで稚エビを見つけた、グレードの高い子が生まれているはずである。

しかし水質検査薬がないと全然何が悪いか見当がつかない。

とりあえず買ってこよう。検査薬。

2006年06月15日

脱臭炭をリペア(?)する

脱臭炭:有効期限めぐりエステー化学に警告 公取委

冷蔵庫用の脱臭炭の有効期間を巡り、公正取引委員会は9日、使用する冷蔵庫の機種によっては効果が包装に表示した期間の3分の1しか持続せず、景品表示法違反(優良誤認)の恐れがあるとして、家庭用芳香剤最大手のエステー化学(東京都新宿区)に警告した。

公取委によると、同社は00年4月以降販売している「脱臭炭冷蔵庫用」の包装に「使用期間 通常約5〜6カ月」と表示。しかし急速冷蔵機能付きの冷蔵庫で冷気の吹き出し口に置いて使った場合、2カ月程度で脱臭効果がなくなることが実験で判明した。「環境により異なります」というただし書きが記載されていたが、表示の期間とは大幅に異なるため、公取委は不十分と判断した。

同社広報部は「公取委の指摘を真摯(しんし)に受け止め今後は適正な表示をしていきたい」とコメントした。【斎藤良太】

毎日新聞 2006年6月9日 20時03分

ということなので冷蔵庫の脱臭炭を見てみた。

カラカラだー。

3ヶ月くらいしか使ってないのに!んが。

リペアできないかな?修理できないもんか?脱臭炭詰め替え用ってないか?

と考え、工作です。

材料はCRSの竹炭ハウスを作ろうと100円ショップで買い占めた炭。

脱臭炭に竹炭

脱臭炭に竹炭

成分はほとんど炭

成分はほとんど炭

カラカラだー

カラカラだー

冷蔵庫に入れる

冷蔵庫に入れる

こんな感じ

こんな感じ

無事、入りました。

これで1年経とうが10年経とうが、炭が減ることはありません。

まあ脱臭という意味ではどうかわからんけど、、、

でも1年くらい持つのでは?

1年経って効果が無くなったら、水槽用にしましょうか。

わははは、こんな工作もあるということで。

2006年06月14日

フードエレベータを作る

前回イトメケースのフードガイドを作ったのだが、ぜんぜん役に立たん!ということで

新たにフードエレベータを作った。

それに伴い餌入れ陶器も右に移動。

全景

全景

エレベータ

エレベータ

適当な作りで、中の水は動かないので酸素量が減るわ、時々挟まるわ、

まあまだエビちゃんの死亡事故はないけど、、適当なエレベータなので、、シンドラーと名づけよう。

うわ、また怒られそう。

2006年06月13日

手長エビ釣り

と、いうことで日曜日今年初、テナガエビ釣りに行ってまいりました。

渋い!

5−8時までの3時間で3匹。

アカムシ餌なので外道が釣りにくいのですが、それでもスレで(w)

ハゼとカレイをヒット。

肝心のテナガエビは3匹だけでした。

がびーん。もっと釣れると思っていたのになー。

イソメとかゴカイの方がいいのかもしれません。

今週末、また挑戦してみます。

2006年06月12日

池に外部フィルターをセッティング

ということで、自作外部フィルターの濾材にドライボールならぬ金魚ボールを

投入。20個100円で3袋。

金魚ボール

金魚ボール

入れます

入れます

排出口

排出口

外部フィルター

外部フィルター

水の色

水の色

砂利を引いてみました

砂利を引いてみました

底には砂利をひいた。プラ船ジャンボに4kgだからうすーくひいたことになる。

実は前の池でも砂利をひいたらいきなり水が透明になった経験から、、、

1週間で成果が出てくると思う。

フィルターはうまく作用するのかな?

よく考えたら活性炭をまったく入れてない。

初期ロカには有効なので入れてみるかな。

どこに入れるんだ?という疑問はある。

水の色は今、緑と砂の汚れの茶色が混じった色になっている。

どのくらいきれいになるのかなぁ??

2006年06月09日

自作外部フィルター

ということで、金魚池の浄化作戦に生物ロカをすべく

外部フィルターを自作中であります。

材料費は1500円くらいかな?廃品利用も結構しているので。

pf700

pf700

吸盤

吸盤

取り付け

取り付け

スポンジ

スポンジ

1cm角

1cm角

プラグを切る

プラグを切る

蓋を通して

蓋を通して

排出口完了

排出口完了

で、これでハード部分はほぼ完成。

あとは、実際のテストだけです。

毎日、ちょっとづつ作っているのでこんな感じになります。

肝心な、スポンジの洗浄とか空気抜きとか大変なことが多いですが

まあその辺は放っておけばいいようなことばっかりなんです。

PF700ではモータが小さいと思います。

もっと大きいポンプの方がいいと思います。

11リッター/min だっけ??

どうなるか、オタノシミ。

実際1cm角のスポンジって使ったことないので、、、

ふっふっふ。これで金魚池はクリーンになるかな??

2006年06月08日

金魚池のセットアップ

使用する薬品はハイポのみ。

と言っても実は役に立たない水質調整液を捨てるために全部入れた(w)

ハイポ4粒で300LくらいOKである。

あとはPSB残り全部と麦飯石溶液全部とエーハイム4IN1全部である。

はっきり言って水質調整液は必要ないので入れないでOK。

ハイポを入れてエアレーションを3日した。

たぶんカルキ(塩素)は抜けたと思う。

こでおしまいである。

んで、今は100匹の小姉(いわゆる餌金)が泳いでいるのであーる。

だいぶ青水というか緑水になってきた。よしよし。

水が濁っていると魚にストレスを与えることなく育つのである。

しかも餌もあげなくていい。植物プランクトンなので、、、

ところが、奥さんから待った!がかかった。

「お魚が見えない、、、」

ということで透明にしろ!作戦の開始である。

うひゃー。困った。

2006年06月07日

フードタイマーの修理

デジカメの練習でISO80−400まで変えてみた。

どのモードかよくわからん。光量を上げてみるため800万画素だが100万画素モードにして

撮影してみた。

たぶんISO80,ISO100、ISO200、ISO400の順番

フードタイマーを買いたいけど3000円+送料+振込み手数料で4000円くらいかかるので

修理することにした。

雨の日でも外で使っていたりした。その上、フード格納ケースを紛失。

フードのケース部分は天日に干していてそのまま風で飛んでいったのだろう。

そこで100円ショップでケース購入。

電池入れて動作確認したら、延々と回り続ける。

なんだ?回路バカになったのか?と分解。

すると、、、スイッチの動作不良が判明した。ので、無理矢理まげて

動作を確認。

プラ船ジャンボ400のふちにはそのままでつかないので

靴干しハンガーがピッタリで拝借。

無事動くようになりました。

これで金魚には自動で餌が与えられます。

水はいい感じに緑色になってきました。

よし!フードタイマーも修理できたし、3000円浮いたぞ!

2006年06月06日

フードプールの作成

CRS飼育で餌を餌入れに落としてあげている人は多いと思うけど

なかなか皿に入らない。

しかも沈下性の餌とはいえ、しばらくは浮いていたりする。

そこでフードエレベータつーか、ガイドというかそういうものを作ってみた。

一応、ちゃんと皿に入るようになったのだけど問題も、、、

沈下性の高い餌はわりと勢い良く皿に向かって落ちるのだけど

沈下性のゆっくりの餌は途中で水流にもまれて外れる。

むー、ということで今度は筒もつけようかな。

2006年06月05日

外部フィルターの自作

某日記に書いた、パワーアップした池。

あ、そのうち、こっちも公開するか。

その濾過装置が欲しい。んが!300−400リットルだと、大型でフィルターも高いものになる。

そこで自作ですよ。買うと大体2−3万円以上するので。

容器はキャンプ用の水タンク。灯油用の容器もあったんだけど、口がちいさいので

ポンプも濾材もはいりゃしねー。ということで

これがいいかな?と。

まずは、、口の加工から、、、

じゃじゃーん、ここは出来たようだ。

水タンク780円、ホース2m、210円、ホースをつなぐやつ90円、ホースバンド42円。

シリコンシールはたぶん前からあったけど298円だったかな?

e-ロカ、PF700があまりなのでこれを使う1000円くらいだったかな?

濾材はまだ未定。100円ショップに金魚ボールみたいなのがあったのでそれでも使おうかな。

5−6袋入れて、荒めのステージは完了だろう。

課題は、、、プレフィルターにするかパワーフィルターにするか?の問題。

パワーフィルターを目標に加工してます。

あとは取っ手部分がバイパスになってしまうので、埋めないと。

各濾材はネットにいれておくかな。

荒いー>中位ー>細かい の順ならいいんだろうなぁと。

まあぼちぼち加工しましょう。

どうなることやらー。

2006年06月02日

超小型アンプ内蔵マイク、SPO103NC3−3

秋月のキット 超小型アンプ内蔵マイクを自作してみた。

定格とかわからないので適当に 0.47μFと

1.5Vの電池でやってみた。

ついでに

無指向性バックエレクトレットコンデンサマクロフォンも作った。

作り方としては

まず、チップに足を作るところから始める。抵抗の足、いや、今回はコンデンサの足か。

それを使いチップに足をつける。

これで基板に挿しやすくなる。あとは電源は1.5Vの電池。

ゲインは最大を取りたいのでCは0.47μFで0Ω。

計算上、これで20dBのゲインが取れる。

で、実際に使ってみると、、、凄い!

ねとらじ用のダイナミックマイクの代わりに使ってみたのだが、、

1m離れた所で喋って、ねとらじミキサーがガンガン振れる。

つーかダイナミックマイク使えねー。

同じくOB−22Pも作ったが、なんか普通のマイク。

まあ使いやすいだけかな?

超小型アンプ内蔵マイクは2個500円で買ったので、もう1つある。

今度は足を縒り線(0.25sq)くらいを使って音質さらにUPするか?と

ゲインコントロールで2kΩのVRをつけてみようかな?いやノイズの原因になるからやめるかな??

問題は筐体である。コンデンサマイクは高感度なので筐体をしっかりしないと

不要な音を拾ってしまいそうである。

なので、名刺入れサイズのケースにセットしたら空間を全部シリコンシールかなんかで

ぴったりシールドしてみたしっかりした筐体をつくろうと思う。

ちなみにダイナミックマイクを分解したのだがマイクのしたに鉛のウエイトがあった。

きっとなにかの役に立っているに違いない。

振動を拾わないようにしなくては!